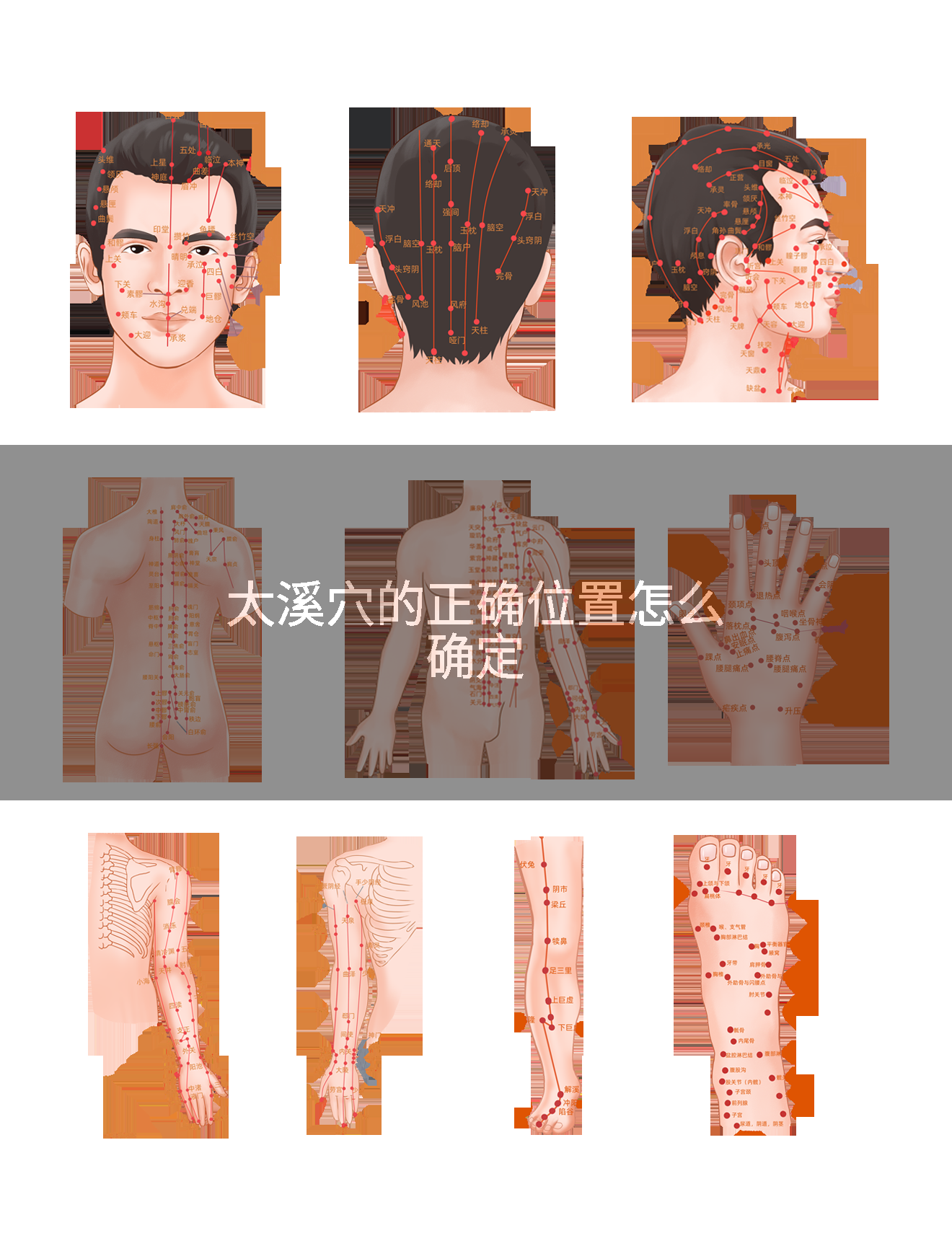

太溪穴是足少阴肾经的重要穴位,其位置可通过体表标志、按压反应及体位调整等方法综合确定。通常可采用体表标志定位法、按压验证法以及动态体位调整法来准确定位,操作时需注意触摸感知和体位变化对定位的影响。

1、体表标志定位法

正坐或仰卧位,将足部平放于支撑面,先找到内踝尖最高点,随后沿内踝后缘垂直线向足跟方向触摸。太溪穴位于内踝尖与足跟部跟腱内侧缘之间的凹陷中,约在内踝尖后方0.5寸处。操作时可用拇指指腹沿跟腱内侧缘滑动,当触及明显凹陷且伴有组织弹性变化的位置即为穴区。

2、按压验证法

准确定位后,用中等力度垂直按压该点。正确定位时会出现明显的酸胀感,并向足底或小腿内侧放射。部分人群可能出现局部肌肉轻微跳动反应。需注意与邻近照海穴、复溜穴进行区分,后两者分别位于内踝尖下方凹陷处及太溪穴直上2寸,按压时放射方向不同。

3、动态体位调整法

在足部背屈(脚尖上勾)时,跟腱张力增加,内踝后方的凹陷更为明显。操作时可辅助患者缓慢活动踝关节,在踝关节背屈20-30度时,跟腱与内踝之间的间隙充分展开,此时用食指指腹横向推按,可更清晰感知穴位的凹陷特征。对于水肿或肥胖患者,可采用双侧对比触诊,通过对称性比较提高定位准确性。

日常操作时应修剪指甲避免皮肤损伤,定位后建议用记号笔做临时标记以便后续治疗。若自行按压后出现持续疼痛或异常肿胀,需暂停操作并及时就诊针灸科。临床治疗需由专业医师操作,避免深部血管神经损伤。